Die Proteinbiosynthese ist einer der wichtigsten Prozesse der Biologie. Ohne sie könnten keine Enzyme, Hormone oder Muskelproteine entstehen.

In diesem Artikel erfährst du einfach erklärt, wie die Proteinbiosynthese funktioniert, wie die Transkription und Translation ablaufen und bist am Ende bestens auf die nächste Klausur vorbereitet!

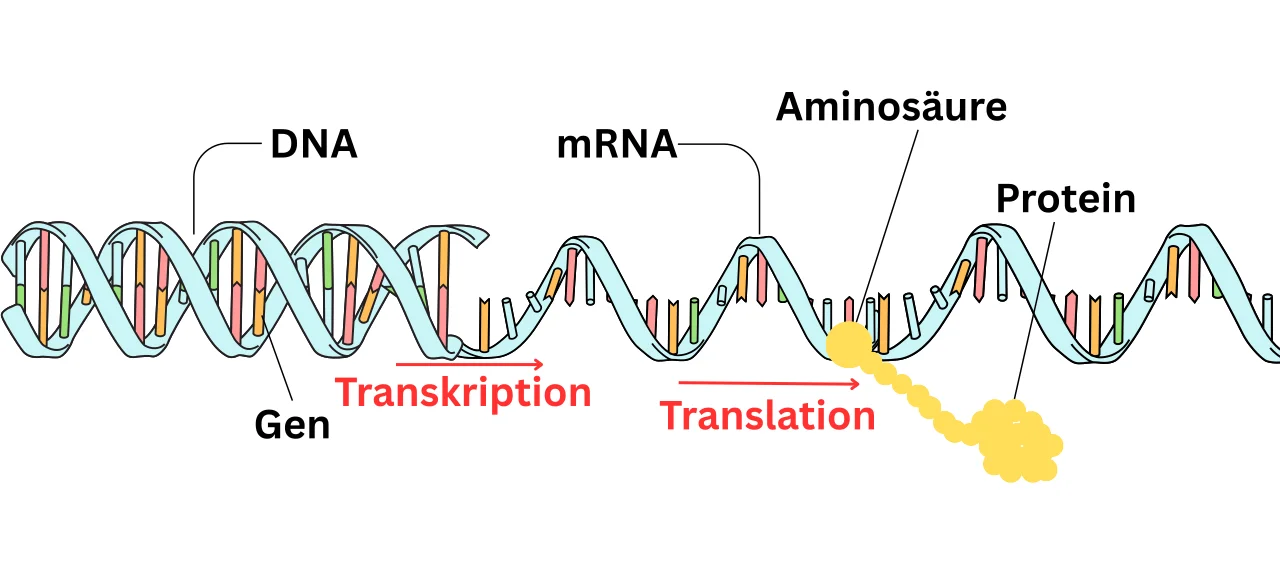

Es gibt zwei große Abläufe: Translation und Transkription. In der Transkription werden die Erbinformationen der DNA umgeschrieben, in der Translation dann in Proteine übersetzt.

Ablauf der Proteinbiosynthese

Transkription

Im ersten Teil, der Transkription, wird die Erbinformation der DNA in eine mRNA (messenger RNA) umgeschrieben.

Die mRNA ist eine Kopie der DNA, nur dass statt der Base Thymin die Base Uracil eingebaut wird.

Warum braucht die DNA eine Kopie?

Die DNA ist sehr empfindlich und würde außerhalb des Zellkerns, wo die Proteine hergestellt werden, sonst vielleicht sogar zerstört werden, deshalb bringt die mRNA wie ein Bote die Erbinformation ins Cytoplasma.

Die Transkription wird durch das Enzym Polymerase durchgeführt.

Ablauf der Transkription:

Die Transkription wird in drei Phasen eingeteilt: Initiation, Elongation und Termination.

1. Initiation

Der DNA- Doppelstrang öffnet sich an der Stelle, wo das Gen liegt.

Die RNA-Polymerase bindet an den Matrizenstrang.

2. Elongation

Der codogene Strang wird in 3’ → 5’ Richtung abgelesen.

Gleichzeitig wird ein mRNA Strang in 5’→ 3’ Richtung aufgebaut.

Dabei werden die Komplementären Basen eingebaut → anstatt Thymin hat die MRNA Uracil als Base.

Die DNA-Basen werden in eine passende RNA-Sequenz übertragen.

3. Termination

Ist das Gen vollständig abgeschrieben, löst sich die mRNA von der DNA.

Die mRNA verlässt durch die Kernporen den Zellkern und gelangt ins Cytoplasma, wo dann der nächste Schritt stattfinden kann.

Translation

Die Translation ist der zweite Schritt der Proteinbiosynthese. Während bei der Transkription die mRNA nur als Kopie der DNA hergestellt wird, entstehen hier die Proteine.

Die Translation läuft an den Ribosomen im Cytoplasma ab. Die mRNA bildet dabei die kleine Untereinheit.

Die große Untereinheit übersetzt die Basenabfolge und hat drei Stellen:

- A-Stelle: Aufnahme neuer tRNA

- P-Stelle: Bildung der Peptidbindung

- E-Stelle: Austritt der leeren tRNA

Jede tRNA (Transfer-RNA) trägt dabei ein Anticodon, das genau zu einem mRNA-Codon passt. Am anderen Ende trägt sie die passende Aminosäure. So wird Codon für Codon eine Aminosäure angehängt, bis die Polypeptidkette fertig ist.

Ablauf Translation:

Auch die Translation ist in die Initiation, Elongation und Termination aufgeteilt.

1. Initiation

Die mRNA bindet an das Ribosom.

Das Ribosom erkennt das Startcodon (AUG) und positioniert die dazu passende tRNA in der P-Stelle.

Eine zweite tRNA mit komplementären Anticodon besetzt die A-Stelle.

2. Elongation

Das Ribosom rückt ein Codon weiter.

Die tRNA aus der P-Stelle wandert zur E-Stelle und löst sich schließlich ab.

Die Aminosäure der tRNA in der P-Stelle wird dabei auf die Aminosäure der A-Stelle übertragen.

So entsteht eine wachsende Polypeptidkette an der P-Stelle.

Das Ribosom bewegt sich Codon für Codon entlang der mRNA, während immer neue tRNAs passende Aminosäuren liefern.

3. Termination

Gelangt das Ribosom zu einem Stopp-Codon (UAA, UAG oder UGA), für das es keine passende tRNA gibt, stoppt der Prozess.

Das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten.

Die fertige Polypeptidkette wird freigesetzt.

Am Ende der Translation entsteht aus der mRNA Sequenz ein Protein. Dieses wird ins Cytoplasma abgegeben und kann anschließend in den posttranslationalen Modifikationen noch verändert oder angepasst werden.

Die fertigen Proteine übernehmen dann ganz unterschiedliche Aufgaben, sie können ENzyme, Strukturproteine, Transportproteine oder Signalstoffe sein und wirken entweder in der Zelle selbst oder an anderen Orten im Körper.

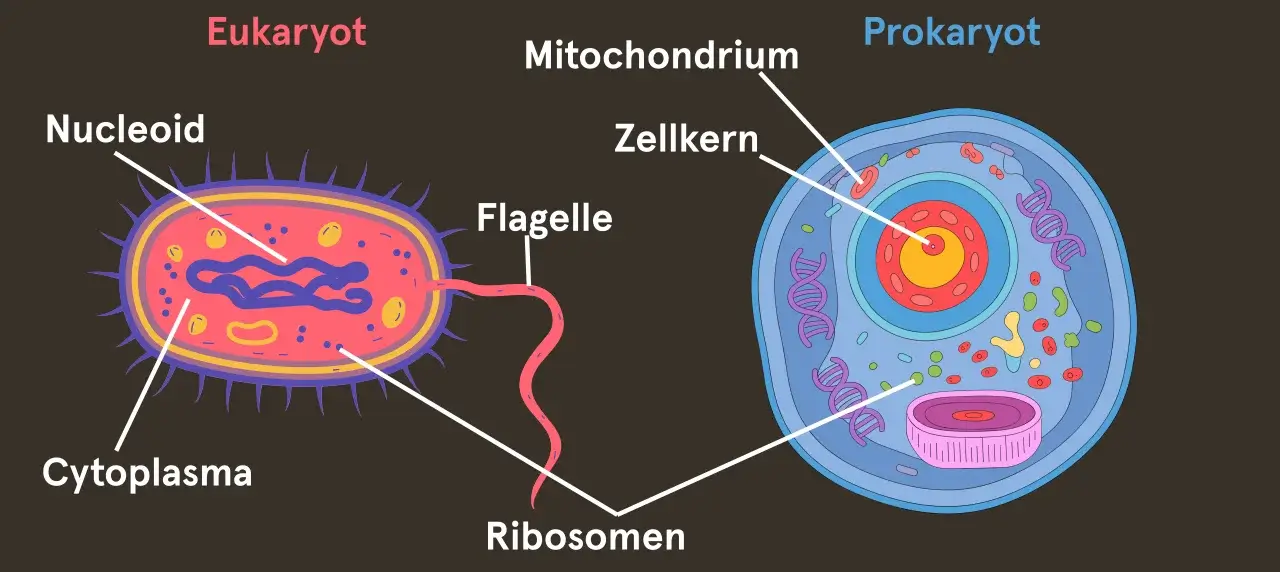

Proteinbiosynthese bei Eukaryoten und Prokaryoten

Bei den Eukaryoten gibt es eine Besonderheit, hier kommt zwischen Transkription und Translation noch eine dritte Phase hinzu: Die RNA-Prozessierung.

Das passiert, weil Prokaryoten (z.B. Bakterien) keinen Zellkern haben und alles im Cytoplasma abläuft.

Die RNA-Prozessierung verändert die prä-mRNA nach der Transkription, bevor sie als reife mRNA ins Cytoplasma gelangt. Sie dient dem Schutz vor Abbau, der Regulation der Lebensdauer der mRNA, der Entfernung nicht-codierender Abschnitte und der Erhöhung der Proteinvielfalt. Außerdem ermöglicht sie, dass Ribosomen die mRNA richtig erkennen.

Das sind die Schritte der Prozessierung:

1. Capping

Am 5’-Ende wird ein modifiziertes Guanin-Nukleotid angeheftet.

Es schützt die mRNA vor Abbau und dient als Erkennungszeichen für das Ribosom.

2. Polayadenylierung

Am 3’-Ende wird ein Poly-A-Schwanz (eine Kette aus Adenin-Nukleotiden) angehängt.

Auch er schützt die mRNA und reguliert ihre Stabilität.

3. Editing

Die Nukleotidsequenz der mRNA wird gezielt verändert.

Dadurch steigt die Vielfalt der möglichen Proteine.

4. Spleißen

Introns (nicht-codierende Abschnitte) werden herausgeschnitten.

Exons (codierende Abschnitte) werden miteinander verbunden.Da eukaryotische Gene also aus Exons und Introns zusammengesetzt sind, spricht man von Mosaikgenen.

5. Alternatives Spleißen

Exons können unterschiedlich kombiniert oder ausgelassen werden.

Dadurch entsteht aus einem Gen eine Vielzahl unterschiedlicher mRNAs und somit verschiedener Proteine.

Übersicht Proteinbiosynthese

Phase | Ort | Struktur | Endprodukt | Besonderheit |

Transkription | Zellkern | RNA-Polymerase | mRNA | mRNA (Kopie der DNA) |

RNA -Prozessierung | Cytoplasma (nur bei Prokaryoten) | verschiedene Enzyme | reife mRNA | Capping, Poly-A, Spleißen |

Translation | Cytoplasma | Ribosomen & tRNA | Protein | Startcodon (AUG), Stoppcodons (UAA/UAG/UGA) |

Hast du alles verstanden? Teste dich hier!

Quiz

Ergebnisse

Super! Jetzt bist du bereit für die Prüfung :-).

Nicht schlimm – schau dir einfach nochmal alles an. Übung macht den Meister :-)!

#1. Welche sind die zwei Hauptphasen der Proteinbiosynthese?

#2. Was passiert während der Transkription?

#3. Warum braucht es eine Kopie der DNA?

#4. Was passiert beim Spleißen?

Ergebnisse

Super! Jetzt bist du bereit für die Prüfung :-).

Nicht schlimm – schau dir einfach nochmal alles an. Übung macht den Meister :-)!