Kennst du das? Jemand trifft eine Aussage und du willst sie überprüfen. In der Mathematik kannst du das mit dem Hypothesentest machen. In diesem Artikel erklären wir dir einfach, was genau der Hypothesentest ist, wie du die Hypothesen aufstellst, welche Arten es gibt und worauf du besonders achten solltest.

Hypothesentest einfach erklärt

Hypothesentests führst du dann durch, wenn du etwas mithilfe von Daten nachweisen willst.

Zum Beispiel, wenn wir prüfen wollen, ob Schüler*innen durch unsere Nachhilfe wirklich bessere Noten schreiben, oder das nur Zufall ist.

In diesem Fall würden wir davon ausgehen, dass Schüler*innen durch die Nachhilfe bessere Noten schreiben, bis ausreichende Beweise gesammelt werden, die das Gegenteil beweisen. Das können wir in zwei statistischen Hypothesen zusammenfassen:

H0 = Nachhilfe führt zu besseren Noten

H1 = Nachhilfe führt nicht zu besseren Noten

Das ist einmal die Nullhypothese H0, die wir prüfen wollen und ihre logische Verneinung, die Gegenhypothese H1. Wenn H1 nicht bewiesen werden kann, wird H0 gültig.

Wie funktioniert ein Hypothesentest?

Zuerst kannst du dir merken, dass der Hypothesentest in 4 Schritten erfolgt:

- Nullhypothese und Gegenhypothese aufstellen

- Daten erheben

- Statistischen Test durchführen

- Entscheidung

Du beginnst also damit, die beiden Hypothesen aufzustellen. Dazu gibt es ein paar Regeln:

mindestens(≥) | höchstens (≤) | weniger als (<) | mehr als/größer (>) | |

linksseitiger Test | Die Aussage wird in H0 formuliert | Die Aussage wird in H1 formuliert | ||

rechtsseitiger Test | Die Aussage wird in H0 formuliert | Die Aussage wird in H1 formuliert |

Damit du die Tabelle besser verstehst, haben wir zu jedem Fall ein Beispiel für dich:

Aussage: Mindestens 40% der Wähler*innen haben angegeben, bei der Wahl für die Partei abzustimmen.

Testart: Linksseitig

H0: p ≥ 0,40

H1: p < 0,40

Aussage: Es wird erwartet, dass höchstens 60% der Stimmen an die Partei gehen.

Testart: Rechtsseitig

H0: p ≤ 0,60

H1: p > 0,60

Aussage: Mehr als 40% der Schüler*innen fahren mit dem Fahrrad zur Schule.

Testart: Rechtsseitig

H0: p ≤ 0,4

H1: p > 0,4

Aussage: Weniger als 10% der Schüler*innen werden mit dem Auto zur Schule gefahren.

Testart: Linksseitig

H0: p ≥ 0,1

H1: p < 0,1

Hypothesentest – Beispiel

Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an:

Lina ist in der 8. Klasse und überlegt, sich für die Mathe-Nachhilfe anzumelden. Die Website der Nachhilfe wirbt damit, dass mindestens 60 % ihrer Schüler*innen ihre Mathenote innerhalb eines Halbjahres um mindestens eine ganze Notenstufe verbessern.

Diese Aussage will Lina statistisch überprüfen und befragt dazu 50 zufällig ausgewählte Mitschüler*innen, die auch ehemalige Teilnehmer*innen der Nachhilfe sind. Davon berichten 28 Schüler*innen, dass sich ihre Note durch die Nachhilfe verbessert hat.

1. Hypothesen aufstellen

Du beginnst damit, die Hypothesen aufzustellen. H0 ist, dass weiterhin mindestens 60% (≥60%) der Schüler*innen durch die Nachhilfe bessere Noten schreiben. Die Gegenhypothese (H1) dagegen ist, dass die Anzahl der Schüler*innen, die ihre Note verbessert haben, unter 60% liegt.

Aus der Nullhypothese H0 kannst du ablesen, dass es sich um einen linksseitigen Test handelt.

H0: Die Verbesserung der Noten durch Nachhilfe liegt bei mindestens 60%.

H0: p ≥ 0,6

H1: Die Verbesserung der Noten durch Nachhilfe liegt bei unter 60%.

H1: p < 0,6

2. Daten erheben

Nach der Aufstellung der Hypothesen wurde die Stichprobe durchgeführt, soweit sie nicht schon in deiner Aufgabe gegeben war. Eine bestimmte Anzahl X (28) berichten, dass sich ihre Note durch die Nachhilfe verbessert hat.

Doch entscheidet sich Lina aufgrund dieses Ergebnisses, die Nullhypothese anzunehmen oder abzulehnen?

3. Annahme- und Ablehnungsbereich ermitteln.

Damit das Risiko einer falschen Entscheidung klein ist, arbeitet man mit einem Signifikanzniveau, z.B. 5%. Es sorgt dafür, dass der Test aussagekräftig ist.

Binomialverteilung

Unser Beispiel stützt sich auf Wahrscheinlichkeitsangaben. Daraus kannst du erkennen, dass die Zufallsvariablen binomialverteilt sind.

Beim Durchführen eines Hypothesentests bei einer Binomialverteilung gibt es zwei Möglichkeiten:

- Testen mit der normalen Biomialverteilungstabelle

- kumulierte Binomialverteilungstabelle

Das richtige Vorgehen bestimmst du über die Formulierung der Hypothesen. Die normale Binomialverteilungstabelle benutzt du dann, wenn die Nullhypothese von genau 60% ausgeht. In unserem Fall geht es in H0 um mindestens 60%.

Wenn es sich um mindestens (≥) oder höchstens (≤) handelt, zieht man die kumulierte Binomialverteilung heran.

Um den Annahme- und Ablehnungsbereich zu bestimmen, schreibst du dir am Besten nochmal alle gegebenen Informationen auf:

- Die Wahrscheinlichkeit p liegt bei 60% → p = 0,6

- Die Größe der Stichprobe ist n = 50 (befragte Schüler*innen)

- Das Signifikanzniveau ist 5%, also α = 0,05

- Die Prüfgröße X der Stichprobe liegt bei einem Wert von 28

Mit den Werten p = 0,6 und n = 50 kannst du jetzt in der Verteilungstabelle den Wert ablesen, der der letzte unter dem Signifikanzniveau (α = 0,05) ist.

→ Die Tabelle zeigt die Nachkommastellen

n = 50 | p = 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

k = 21 | 9999 | 9749 | 6701 | 1611 | 0076 |

22 | 9877 | 7660 | 2399 | 0160 | |

23 | 9944 | 8438 | 3359 | 0314 | |

24 | 9976 | 9022 | 4439 | 0573 | |

25 | 9991 | 9427 | 5561 | 0978 |

Dabei sind die Regeln wie folgt:

- Bei linksseitigen Tests rundest du den Annahmebereich auf die nächste ganze Zahl auf

- Bei rechtsseitigen Tests rundest du ab.

- Bei beidseitigen Hypothesentests rundest du nach innen, der Bereich wird also kleiner.

Anhand der Informationen aus der Aufgabe und den Hypothesen kannst du den

kritischen Wert (k) ablesen. Der kritische Wert ist der Grenzwert für die Anzahl der Erfolge, bei der du bei gegebenem Signifikanzniveau α beginnst, H0 zu verwerfen.

In unserem Fall liegt er bei 23.

Daraus kannst du jetzt den Annahme- und Ablehnungsbereich festlegen und eine allgemeine Entscheidungsregel aufstellen.

Annahmebereich A = {24,25,26,…,50}

Ablehnungsbereich Ā = {0,1,2,…,23}

Entscheidungsregel beim Hypothesentest

Auf Grundlage des 5%-igen Signifikanzniveaus verwirfst du bei einer Stichprobe die Nullhypothese, sollte X kleiner oder gleich dem kritischen Wert (k = 23) sein.

In unserem Beispiel haben 28 Schüler*innen angegeben, bessere Noten durch Nachhilfe zu erreichen. Der Wert liegt damit im Annahmebereich und die Nullhypothese kann nicht verworfen werden.

Für unsere Aufgabe bedeutet das also: Lina kann weiterhin davon ausgehen, dass mindestens 60% der Schüler*innen bessere Noten durch Nachhilfe schreiben und kann sich also für die Nachhilfe anmelden.

Wie du bereits weißt, kann eine Hypothese nie mit 100%-iger Sicherheit widerlegt oder bestätigt werden.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Fehlern:

Arten von Hypothesentests

Es gibt also verschiedene Arten von Hypothesentests, die du im Normalfall an der Aufgabenformulierung erkennst.

Einseitiger Hypothesentest

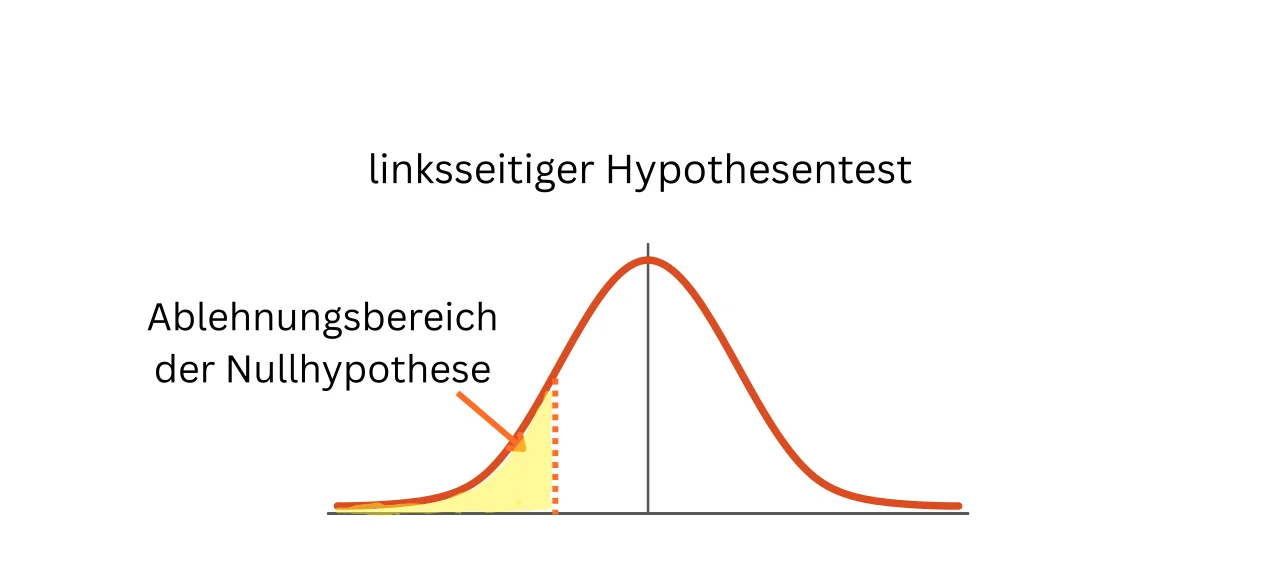

Linksseitiger Hypothesentest

Den linksseitigen Hypothesentest haben wir ja bereits in unserem Beispiel angewendet.

Den linksseitigen Hypothesentest haben wir ja bereits in unserem Beispiel angewendet.

Beim linksseitigen Hypothesentest ist der Ablehnungsbereich links. Die Nullhypothese wird also bei kleinen Werten abgelehnt.

Einen linksseitigen Test erkennst du an Formulierungen wie mindestens,weniger als und kleiner als.

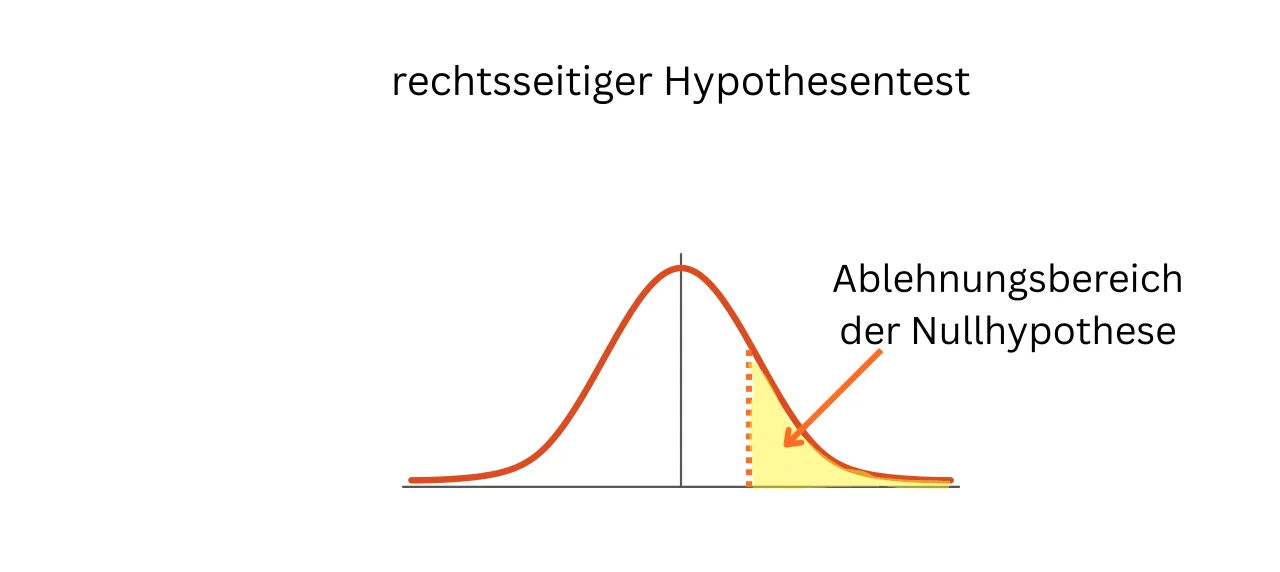

Rechtsseitiger Hypothesentest

Beim rechtsseitigen Hypothesentest ist der Ablehnungsbereich rechts. Die Nullhypothese wird also bei hohen Werten abgelehnt.

Beim rechtsseitigen Hypothesentest ist der Ablehnungsbereich rechts. Die Nullhypothese wird also bei hohen Werten abgelehnt.

Den rechtsseitigen Hypothesentest verwendest du bei über, höchstens und mehr als.

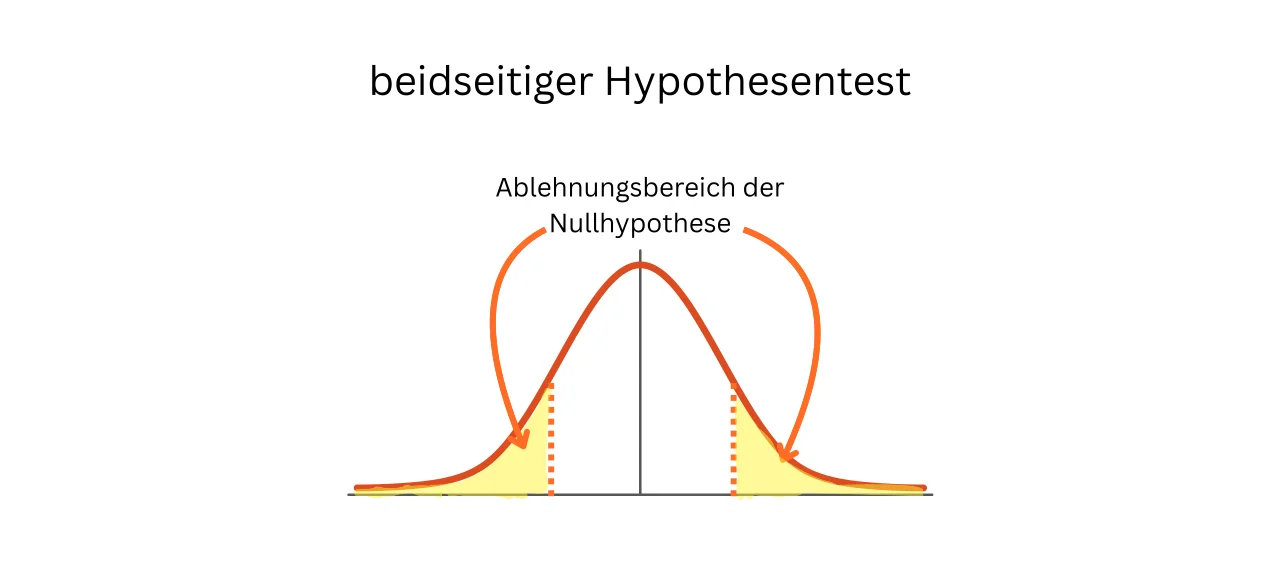

Beidseitiger Hypothesentest

Beim beidseitigen bzw. zweiseitigen Hypothesentest ist der Ablehnungsbereich in zwei Bereiche unterteilt und befindet sich jeweils an beiden Enden des Annahmebereichs.

Beim beidseitigen bzw. zweiseitigen Hypothesentest ist der Ablehnungsbereich in zwei Bereiche unterteilt und befindet sich jeweils an beiden Enden des Annahmebereichs.

Der beidseitige Hypothesentest sollte angewendet werden, du dir zwar sicher bist, dass H0 nicht wahr ist, aber noch nicht klar ist, ob eine Abweichung nach oben oder unten vermutet wird. Auf die Formulierung “ungleich” achten.

Hypothesentest Übersicht

Definition | Verfahren um Hypothesen mithilfe von Stichproben zu prüfen. |

Nullhypothese | H0, enthält ≥,≤ oder = |

Alternativhypothese | H1, logische Gegenhypothese zu H0 |

Ablauf | 1. Hypothese aufstellen 2. Daten erheben 3. Statistischen Test durchführen 4. Entscheidung treffen |

Achtung! | nicht zu 100% sicher |

Signifikanzniveau | Meistens 5%, legt Annahme- und Ablehnungsbereich fest |

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert ein Hypothesentest?

Der Hypothesentest erfolgt in vier Schritten:

- Nullhypothese und Gegenhypothese aufstellen

- Daten erheben

- Statistischen Test durchführen

- Entscheidung

Was ist H1 und H0?

H0 ist die Nullhypothese, die wir prüfen wollen und H1 ihre logische Verneinung, die Gegenhypothese.

Was ist der kritische Wert k im Hypothesentest?

Der kritische Wert k markiert die Grenze zwischen dem Annahmebereich und dem Ablehnungsbereich.