Für Künstler spielt der Farbkreis eine große Rolle – und auch im Kunstunterricht wirst du ihn dir früher oder später etwas genauer ansehen müssen. Hier erfährst du alles wissenswerte zum Thema!

Wir erklären dir…

… was ein Farbkreis überhaupt ist,

… welche Arten des Farbkreises es gibt

… und wie er Künstlern (und im Kunstunterricht) hilft.

Lass uns gleich loslegen!

Die Farben werden, wie es der Name schon sagt, kreisförmig angeordnet und geben dir so Aufschluss darüber, wie du Farben mischen kannst und welche Farben gut (oder auch gar nicht gut) zusammenpassen.

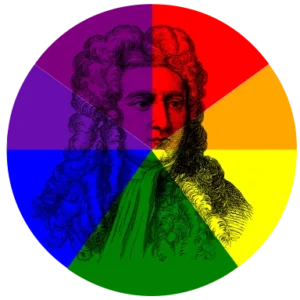

Der Farbkreis nach Isaac Newton

Der Physiker Isaac Newton war der Erste, der Farben in einem Kreis anordnete. Er ließ Licht durch ein Prisma scheinen und stellte dabei fest, dass Licht nicht einfach nur weiß ist, sondern eigentlich aus sieben verschiedenen Farben besteht.

Diese Farben, die man als Spektralfarben bezeichnet (Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyanblau, Ultramarinblau und Violettblau), nutzte Newton als Grundlage für seinen Farbkreis.

Der Farbkreis nach Goethe

Der Name Johann Wolfgang von Goethe ist dir sicherlich schon bekannt. Aber wusstest du auch, dass sich Goethe ebenfalls mit der Farbenlehre beschäftigt hat?

Anders als Newton, deren Farbkreis auf der Physik basiert, war Goethe aber natürlich kein Wissenschaftlicher, sondern vor allem ein Dichter. Sein Farbkreis entspricht daher eher rein ästhetischen Gesichtspunkten.

Tatsächlich widersprach Goethe sogar der newtonschen Farbenlehre, denn für ihn war weißes Licht etwas Reines, das man nicht einfach zerlegen kann.

Goethes Farbkreis bestand aus insgesamt sechs Farben und zwei “Seiten”: Gelb, Gelbrot (Orange) und Rot stehen auf der Plusseite und Blau, Grün und Blaurot (Violett) stehen auf der Minusseite. Von diesen sechs Farben sind lediglich Blau und Gelb reine Farben.

Darüber hinaus schreibt Goethe jeder der beiden Seite gewisse Eigenschaften zu. Während die Plusseite mit Licht, Reinheit, Nähe und Wärme in Verbindung gebracht wird, steht die Minusseite für Dunkelheit, Kälte, Ferne und Schwäche.

Die Farbtheorie nach Küppers

Eine weitere Version des Farbkreises stammt vom deutschen Drucktechniker und Dozenten Harald Liebedank Küppers, auch wenn sein Farbkreis eigentlich gar kein Kreis ist.

In seinem Farbkreis gibt es acht Grundfarben.

Sechs davon sind bunte Farben – das sind Gelb, Grün, Cyan, Violettblau, Magenta und Orangerot. Die zwei verbleibenden Farben sind unbunte Farben – Schwarz und Weiß – und zusammen bilden sie den sogenannten Rhomboeder-Farbenraum.

Auf diesem Rhomboeder (ein dreidimensionaler Raum, der von sechs Rauten begrenzt ist) befindet sich an jeder Ecke je eine dieser Grundfarben.

Der Farbkreis nach Itten

Der wohl bekannteste Farbkreis ist der des Schweizer Malers Johannes Itten. Er wird auch heute noch oft im Unterricht genutzt – vielleicht kennst du ihn also schon.

Ittens Farbkreis besteht aus drei Farbgruppen mit insgesamt zwölf Farben.

Im Zentrum des Kreises befinden sich die drei Primärfarben Gelb, Rot und Blau sowie die drei Sekundärfarben Orange, Grün und Violett.

Umgeben werden sie von dem eigentlichen Kreis, der zusätzlich zu diesen sechs Farben die sechs Tertiärfarben enthält.

Diese drei Farbgruppen stehen jeweils in Beziehung zueinander:

– Primärfarben können nicht aus anderen Farben entstehen

– Sekundärfarben werden je aus gleichen Teilen zweier Primärfarben gemischt

– Jede Tertiärfarbe besteht aus je einer Primär- und Sekundärfarbe

Und auch die Anordnung der Farben im Kreis ist alles andere als willkürlich: Die Mischfarben befinden sich immer genau zwischen den beiden Farben, aus denen sie bestehen – so weißt du immer, welche Farben du brauchst, um eine neue Farbe zu mischen.

Darüber hinaus werden Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, als sogenannte Komplementärfarben bezeichnet. Diese beiden Farben lassen sich gegenseitig heller wirken und erzeugen einen besonders starken Kontrast.

Mischst du die beiden Komplementärfarben in gleichen Teilen miteinander, entsteht immer ein Grau – zumindest theoretisch. In der Realität ist es eher ein Braun, da sich zum Beispiel die Farben in deinem Tuschkasten nicht ganz genau im Farbkreis gegenüberliegen.

Zusätzlich dazu unterscheidet Itten außerdem sieben Farbkontraste. Darauf wollen wir im nächsten Kapitel einen genaueren Blick werfen.

Die sieben Farbkontraste nach Johannes Itten

Dieser Kontrast entsteht, wenn zwei Farben, die sich im Farbkreis genau gegenüberliegen, aufeinandertreffen (z.B. Rot und Grün, Blau und Orange). Nebeneinander platziert, steigern sie sich gegenseitig zu ihrer höchsten Leuchtkraft und lassen sich gegenseitig strahlen. Das erzeugt maximale Aufmerksamkeit und Spannung.

Der Mensch empfindet manche Farben eher als kalt (dazu zählen Blau- und Grüntöne) und andere Farben als warm (Rot-, Gelb- und Orangetöne).

Dieses Empfinden ist natürlich in gewisser Weise subjektiv. Es wird aber angenommen, dass es seinen Ursprung in unserer Umwelt hat: Warme Dinge, wie die Sonne oder Feuer, sind gelb und rot, während Eis und Wasser oft blau oder blaugrün erscheinen.

Werden zwei oder mehrere Farben aus diesen beiden Gruppen nebeneinander verwendet, entsteht ein Kalt-Warm-Kontrast.

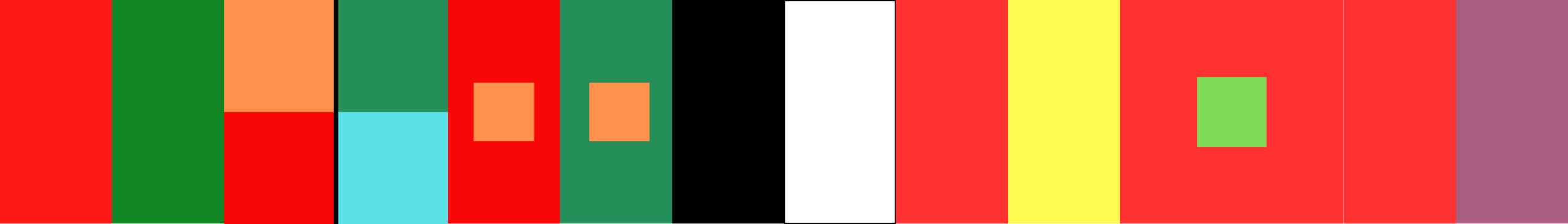

Der sogenannte Simultan-Kontrast beschreibt die Wirkung einer Umgebungsfarbe auf eine auf ihr liegende Farbe. Eine Farbe kann einen anderen Ton annehmen, je nachdem, auf welche Hintergrundfarbe man sie legt – auch, wenn sich die Farbe eigentlich nicht ändert.

Ein Hell-Dunkel-Kontrast erzeugt eine stark plastische Wirkung, bei der helle Töne in den Vordergrund rücken, während die dunklen Töne als Schatten in den Hintergrund rücken.

Der Farbton-Kontrast (auch Farbe-an-sich-Kontrast genannt) beschreibt die Wirkung zweier reiner Farben, die zusammen einen bunten, intensiven Kontrast bilden.

Diese Wirkung nimmt immer mehr ab, je mehr Mischfarben verwendet werden.

Werden Farben in unterschiedlichen Mengen verwendet, um unterschiedlich große Flächen zu erzeugen, entsteht ein Quantitätskontrast.

Die Farbqualität hängt laut Itten von der Reinheit und der Sättigung der Farbe ab. Einen Kontrast zwischen zwei qualitativ unterschiedlichen Farben erreicht man, indem man eine sehr reine, leuchtende Farbe neben eine stumpfe Farbe setzt.

Kritik an Ittens Farbkreis

Der Farbkreis nach Johannes Itten ist ein etabliertes Modell in der Farbenlehre, aber nicht ohne Schwächen. Hier sind die wichtigsten Kritikpunkte übersichtlich zusammengefasst.

Sind Ittens Primärfarben (Gelb, Rot, Blau) wirklich "rein"?

Nein, streng genommen nicht. Kritiker wie Harald Küppers argumentieren, dass es sich bei Ittens Primärfarben bereits um gemischte Töne handelt. Das “Blau” in Ittens System ist beispielsweise kein reines Cyanblau, sondern eine Mischung aus Cyan und Violettblau. Echte primäre Farben sollten nicht aus anderen Farben mischbar sein.

Warum entstehen beim Mischen unreine Sekundärfarben?

Dies ist eine direkte Folge des ersten Kritikpunktes. Da die Ausgangsfarben nicht rein sind, können auch die Mischergebnisse nicht rein sein. Anstatt eines klaren Violetts und eines reinen Grüns erhält man beim Mischen von Ittens Primärfarben eher einen Braunton mit violettem Unterton und ein Olivgrün. Lediglich das Orange lässt sich zufriedenstellend mischen.

Ergibt die Mischung aller drei Primärfarben Schwarz?

Nein. Mischt man Ittens Gelb, Rot und Blau zusammen, entsteht kein tiefes, neutrales Schwarz, wie es in der subtraktiven Farbmischung der Fall sein sollte. Das Ergebnis ist stattdessen ein schmutziges, ungesättigtes Braun oder Grau.

Was passiert beim Mischen von Komplementärfarben?

Itten behauptete, dass sich Komplementärfarben (die sich im Farbkreis gegenüberliegen) zu einem neutralen Grau vermischen. In der Praxis führt dies jedoch meist nicht zum gewünschten Ergebnis. Stattdessen entstehen oft Brauntöne mit farbigen Untertönen, die eher als weitere Tertiärfarben betrachtet werden können.

Wo sind Schwarz und Weiß im Farbkreis?

Sie fehlen vollständig. Itten bezeichnete Schwarz, Weiß und alle Graustufen als “Nicht-Farben” und schloss sie aus seinem Farbkreis aus. Kritiker halten dies für einen großen Mangel, da diese “unbunten Farben” (nach Küppers) in der Kunst und Gestaltung eine fundamentale Rolle für Kontrast, Helligkeit und Tiefe spielen.

Trotz dieser berechtigten Kritikpunkte ist Ittens Farbkreis nicht wertlos. Er vermittelt auch heute noch ein grundlegendes und leicht verständliches System zur Ordnung von Farben. Sein Modell zeigt anschaulich, was Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben sind und wie Farben grundsätzlich miteinander in Beziehung stehen. Für den Einstieg in die Farbenlehre bleibt er daher ein nützliches Werkzeug.

Der vereinfachte Farbkreis

Zum Schluss wollen wir noch einen kurzen Blick auf eine vereinfachte Form des Farbkreises mit nur sechs Farben werfen.

Dieser Farbkreis entspricht im Grunde dem von Itten – aber eben in einer “abgespeckten” Version ohne Tertiärfarben.

Diese Version des Farbkreises wird vor allem an Grundschulen gelehrt.